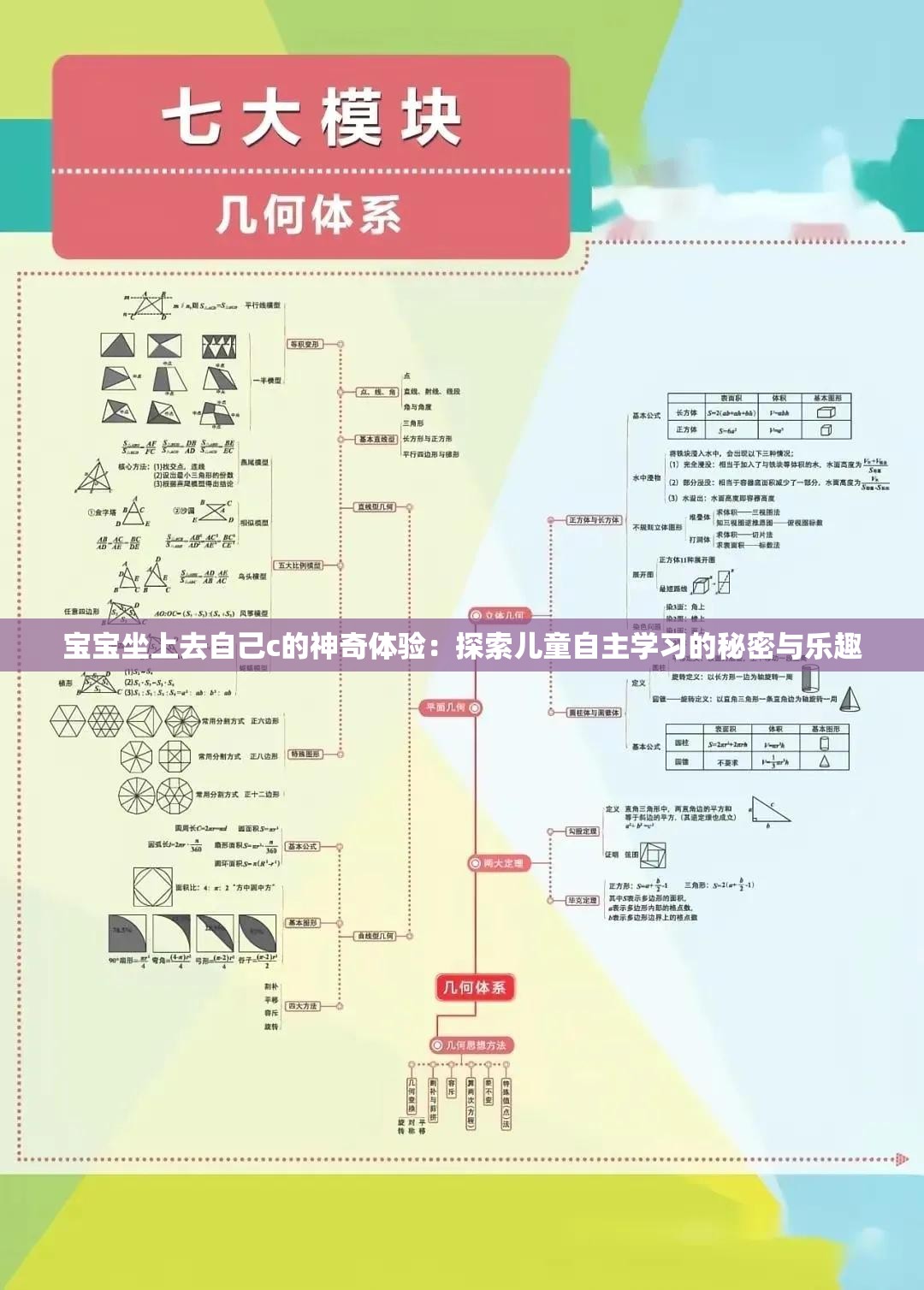

宝宝坐上去自己c的神奇体验:探索儿童自主学习的秘密与乐趣

儿童自主学习的内在驱动力

当宝宝主动爬上椅子、尝试独立完成某项活动时,这种看似简单的行为背后,隐藏着儿童探索世界的本能。研究表明,婴幼儿在18个月至3岁阶段,会进入“自主意识觉醒期”,他们通过反复尝试、观察和调整,逐步掌握身体协调与环境互动的能力。例如,宝宝坐上去自己C的动作,不仅是肌肉发展的表现,更是认知能力与问题解决能力的萌芽。

神经科学发现,儿童大脑中的镜像神经元系统在此类自主行为中扮演关键角色。当孩子模仿他人动作或自主探索时,这些神经元会被激活,帮助其建立“行为-结果”的关联性,从而形成学习闭环。这种内在驱动力无需外部奖励,而是源于对未知的好奇与掌控感。

创造支持自主学习的环境

家长和看护者可以通过简单调整环境,激发孩子的自主学习潜力:

1. 安全且可探索的空间:移除危险物品,提供低矮的家具或台阶,让宝宝能自由攀爬、坐下。

2. 开放式玩具:选择积木、拼图等需要动手操作的材料,而非声光电玩具。这类工具鼓励孩子主动思考,而非被动接受刺激。

3. 减少干预:当孩子专注于某项活动时,避免打断或直接纠正错误,而是观察其解决问题的策略。

例如,宝宝尝试坐上一把略高的椅子时,可能先踮脚、扶墙,甚至失败多次。每一次尝试都是对平衡感和空间判断的训练,家长的“等待”反而能增强孩子的抗挫能力。

游戏中的自主学习机制

游戏是儿童学习的天然载体。以“坐椅子”为例,这一行为可以延伸为角色扮演(如“小司机开车”)、平衡挑战(在椅子上保持稳定)或社交互动(邀请同伴加入)。这些场景中,孩子会自发制定规则、分配角色,甚至协商冲突,从而锻炼语言、社交与执行功能。

心理学中的“心流理论”指出,当任务难度与能力匹配时,儿童会进入高度专注状态,并从中获得愉悦感。例如,当宝宝成功坐上椅子后,可能进一步尝试站立或移动椅子,这种循序渐进的过程正是自主学习的最佳体现。

家长角色:引导而非主导

1. 示范而非代劳:家长可以缓慢演示如何坐下,但让孩子自己完成动作。

2. 提问式反馈:用“你觉得怎样才能更稳?”代替“你应该这样坐”。

3. 接纳失败:当孩子摔倒或放弃时,用鼓励替代责备,如“再试一次,妈妈在旁边保护你”。

研究发现,过度干预会削弱儿童的自主性,而适度的“脚手架支持”(如提供工具或简化步骤)能显著提升学习效率。

从身体体验到认知飞跃

宝宝通过坐椅子这一动作,不仅锻炼了大肌肉群和平衡感,还衍生出对高度、重量、材质等物理属性的认知。例如,木质椅子与塑料椅子的触感差异,可能引发孩子对“硬”与“软”的初步理解。这种感官体验最终会转化为抽象思维,成为后续数学或科学概念的基础。

参考文献

1. Montessori, M. (1967). The Absorbent Mind. Holt Paperbacks.

2. 李季湄, & 冯晓霞. (2017). 3-6岁儿童学习与发展指南解读. 人民教育出版社.

3. Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. Harper & Row.

4. Gopnik, A., Meltzoff, A. N., & Kuhl, P. K. (1999). The Scientist in the Crib: Minds, Brains, and How Children Learn. William Morrow & Co.

5. 陈鹤琴. (2018). 家庭教育. 长江文艺出版社.